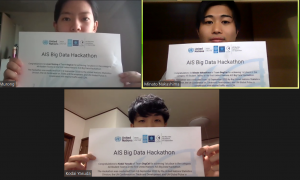

【受賞/表彰等】柴崎研究室の安田さん(修士1年),Murongさん・中島さん(修士2年)が参加したチームがthe first United Nations AIS Big Data Hackathonにおいて学生1位を獲得しました。

==受賞日==

2020 年 9 月 22 日

1.氏名

安田広大・Liwen Murong・中島陽斗

2.学部・研究科、学科(類・課程)・専攻等 と 学年

(安田)工学系研究科システム創成学専攻1年

(Liwen・中島)同専攻2年

3.受賞した賞の名称と簡単な説明

(名称)1st place in All-Student Teams at the first United Nations AIS Big Data Hackathon

(説明)国際連合貿易開発会議(UNCTAD)主催のAISビッグデータハッカソンに出場し,17チーム参加した中で学生1位を獲得しました。

4.受賞された研究・活動について

今回参加したハッカソンは,合計3.6テラバイトに及ぶAISデータと呼ばれるビッグデータを用いて3日で新たな知見を生みだすというものでした。AISデータは,国際船舶に搭載された装置から数秒から数分間隔で発信されるデータであり,船舶の総重量や建造日などの静的情報と目的地,船速などの動的情報が格納されています.私たちのチームは東京工業大学の田川帆師さん,広島大学の鎌田拓実さんを含めた全5名のメンバーが研究でAISを扱っていることもあり,コロナ下での特殊な船舶挙動の識別をテーマに掲げ,各々が新しい知見を見つけることで学生1位を獲得できました。

5.今後の抱負・感想等

本受賞を研究活動のはずみとしてこれからも頑張っていきたいと思います。

今大会への参加を勧めてくださり,大会期間中もご支援していただいた柴崎先生に感謝申し上げます。

【Awards and Commendations】The team in which Kodai Yasuda(M1), Liwen Murong and Minato Nakashima(M2) from Shibasaki Lab received 1st place in the category All-Student Teams at the first United Nations AIS Big Data Hackathon.

==Award date==

2020 年 9 月 22 日

1.Name

Kodai Yasuda, Liwen Murong, Minato Nakashima

2.Faculty/Graduate School, Department (Stream / Program) / Major

(Kodai Yasuda) M1 student, Department of Systems Innovation, School of Engineering

(Liwen Murong & Minato Nakashima) M2 student, Department of Systems Innovation, School of Engineering

3.Name of award and short explanation about the award

(Name) 1st place in All-Student Teams at the first United Nations AIS Big Data Hackathon

(Explanation) Participating in the AIS Bigdata Hackathon hosted by United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), and achieving the 1st place among 17 all-student teams.

4.About awarded research

AIS Hackathon is a three-day event, focusing on exploring novel findings by using 3.6TB AIS data. AIS data is collected by equipment installed in ships, consisting of static information, such as total weight of ships and built year, and dynamic information collected every few seconds or minutes, such as speed and destination. All members including Mr. Hoshi Tagawa (Tokyo Tech) and Mr. Takumi Kamata (Hirosima Univ.) from our research team are conducting AIS-related research. During AIS Hackathon, the influence of COVID-19 on vessel movement is revealed. Based on findings from various perspectives, we are able to win the first place among all-student teams.

5.Your impression & future plan

This award is an impetus for us to continue doing our best in the following research.

Thank Prof. Shibasaki for encouraging us to participate in this event and supporting us during the event.