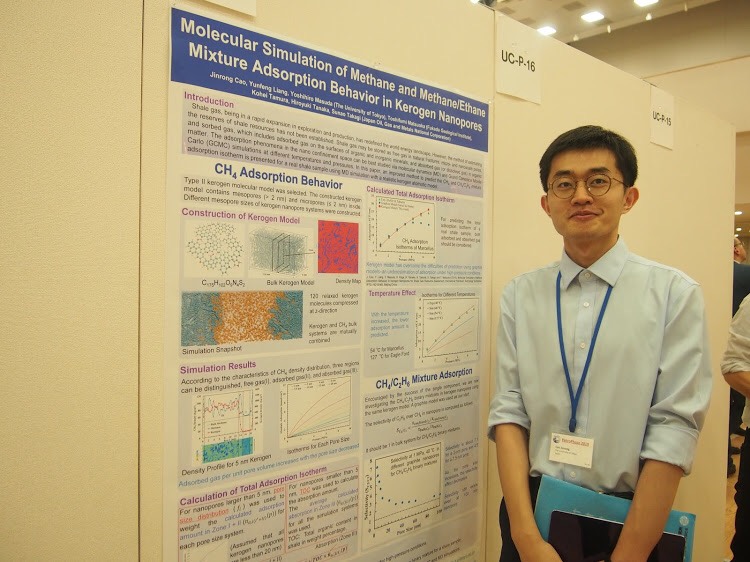

1.氏名:曹金栄

2.学部・研究科、学科(類・課程)・専攻等 と 学年

工学系研究科システム創成学専攻博士課程2年生

3.受賞した賞の名称と簡単な説明

Best Poster賞は, The 20th International Conference on Petroleum Phase Behavior and Fouling (PetroPhase 2019) において、優れた学生ポスター発表を顕彰する賞です。

The 20th International Conference on Petroleum Phase Behavior and Fouling (PetroPhase 2019)

http://www2.issjp.com/petrophase2019/index.html

4.受賞された研究・活動について

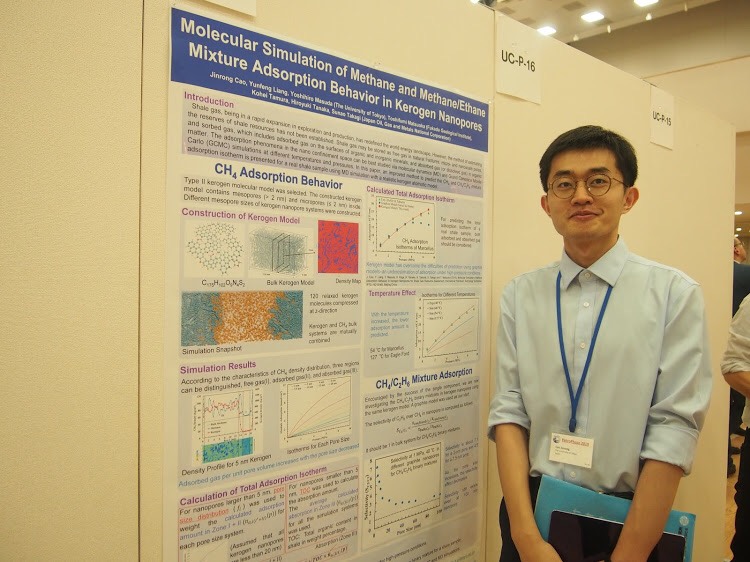

タイトル: Molecular Simulation of Methane and Methane/Ethane Mixture Adsorption Behavior in Kerogen Nanopores

著者:Jinrong Cao, Yunfeng Liang, Yoshihiro Masuda, Toshifumi Matsuoka, Kohei Tamura, Hiroyuki Tanaka, Sunao Takagi

5.今後の抱負・感想等

今回、PetroPhase 2019という大きな国際会議に採択されるだけでなく、Best Posterの賞までいただけたのは非常に光栄です。

様々な分野の研究者の方々が集まる中で、

高い評価を頂けたことは大きな自信となりました。

今回の結果を励みに今後も研究に邁進していく所存です。

先生達、共同研究者の皆さんとの活発な研究討議なくして、

本賞の受賞はありませんでした。

この場を借りて謝意を表したいと思います。

【Awards and Commendations】CAO Jinrong (D2) won “Best Poster” Award of the 20th International Conference on Petroleum Phase Behavior and Fouling (PetroPhase 2019)

1.Name:CAO Jinrong

2.Faculty/Graduate School, Department (Stream / Program) / Major

School of Engineering, Department of Systems Innovation, D2

3.Name of award and short explanation about the award

Best Poster Award of the 20th International Conference on Petroleum Phase Behavior and Fouling (PetroPhase 2019). It is an award to honor outstanding student poster presentations.

The 20th International Conference on Petroleum Phase Behavior and Fouling (PetroPhase 2019)

http://www2.issjp.com/petrophase2019/index.html

4.About awarded research

Poster Title: Molecular Simulation of Methane and Methane/Ethane Mixture Adsorption Behavior in Kerogen Nanopores

Authors:Jinrong Cao, Yunfeng Liang, Yoshihiro Masuda, Toshifumi Matsuoka, Kohei Tamura, Hiroyuki Tanaka, Sunao Takagi

5.Your impression & future plan

It is a great honor to receive the Best Poster Award in PetroPhase 2019. I will do my best in the future with the encouragement of this award. I would also like to take this opportunity to express my appreciation to my supervisors, Masuda-sensei and Liang-sensei, and co-authors.

2019年5月15日,当専攻加藤泰浩教授が、日本希土類学会賞を受賞しました。本賞は,日本希土類学会により、希土類の基礎研究、応用研究および技術開発の発展を願って設置された賞です.

<受賞した研究・活動>

新資源「レアアース泥」の発見およびその成因・分布の解明と実開発に向けた研究

<受賞者のコメント>

国産資源である南鳥島レアアース泥開発の実現と、それがもたらす海底鉱物資源開発産業や次世代エネルギー技術に関連するハイテク素材産業の拡張・創成を目指して、これからも一層研究活動に精進してまいります。

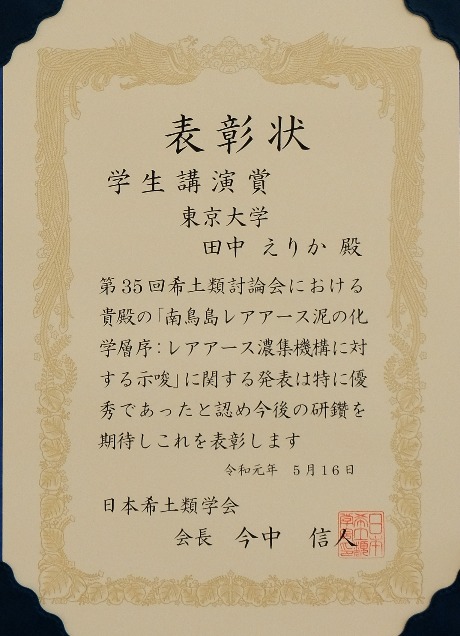

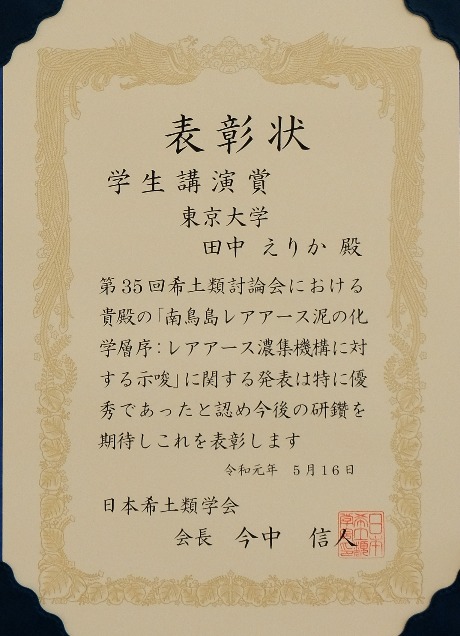

また、当専攻田中えりかさん(当専攻博士課程2年)が、第35回希土類討論会学生講演賞を受賞しました。本賞は,日本希土類学会が主催する希土類討論会において、優れた学生講演を顕彰する賞です.

<受賞した研究・活動>

南鳥島レアアース泥の化学層序:レアアース濃集機構に対する示唆

<受賞者のコメント>

様々な分野の研究者の方々が集まる中で、高い評価を頂けたことは大きな自信となりました。今回の結果を励みに今後も研究に邁進していく所存です。

鳥海不二夫准教授が「科学技術への顕著な貢献2018(ナイスステップな研究者)」に選定

11月28日、鳥海不二夫 准教授が、科学技術・学術政策研究所(NISTEP、所長 坪井 裕)により、科学技術イノベーションの様々な分野において活躍し日本に元気を与えている「ナイスステップな研究者」11名の内の1名に選定されました。

<受賞した研究・活動>

ソーシャルメディアにおけるリスク低減のためにデマ情報拡散や未成年者のネットリスク軽減等に関する研究、

またそれらの経験から計算社会科学研究会を組織するなど、計算社会科学の分野を切り拓いた点が評価されました。

<受賞者のコメント>

このたびこれまでの研究活動をこのような形で評価していただいたことに感謝いたします。

今後も計算社会科学研究の発展に尽力していきたいと思います。

小林くんが平成30年度日本船舶海洋工学会 秋季大会 若手優秀ポスター賞 最優秀賞を受賞

11月26日,当専攻修士課程2年(当時)の小林真輝人くんが,平成30年度日本船舶海洋工学会秋季大会(於:柏の葉カンファレンスセンター)において、若手優秀ポスター賞 最優秀賞を受賞しました。においてBest Paper賞を受賞しました。本賞は,同大会において,最も優秀な論文に与えられる賞です.

<受賞した研究・活動>

タイトル: 3D shape sensing with inverse finite element method using fiber-optic sensor

著者: Makito Kobayashi, Tsuyoshi Matsuo, Hideaki Murayama

光ファイバセンサを用いた逆有限要素法による3次元形状同定に関する研究。

<受賞者のコメント>

受賞できて光栄です。今後も継続して成果を出していきたいです。

2018年10月31日、日本経済新聞社が主催する第28回「日経地球環境技術賞」の受賞者が発表され、エネルギー・資源フロンティアセンター/システム創成学専攻の加藤泰浩センター長/教授が最優秀賞を受賞しました。

本賞は、温暖化防止、新エネルギーや省エネルギー、資源・物質循環,自然環境・生態系保全など地球環境の持続可能性を確立するための技術開発、研究や調査について、独自性、将来性や実現性の観点から特に優れたものに対して贈られます。

<受賞した研究・活動について>

『南鳥島レアアース泥 –革新的な資源開発システムの創成−』

加藤泰浩教授が率いる研究グループは、2013年に日本の排他的経済水域内である南鳥島周辺の海底下から、ハイテク製品に不可欠なレアアースを高濃度で含む新資源「レアアース泥」を発見しました。さらに、特に開発に適した面積2,500 km2の有望海域におけるレアアース資源量 (酸化物換算) は世界の消費量の数百年分に相当する1600万トン超に達することを明らかにしました。レアアースを高濃度で含む粒子を効率的に回収する技術も確立し、2020年代半ばの商業採掘をめざしています。

レアアース泥は陸上鉱床で問題となる放射性元素をほとんど含まないクリーンな新資源です。国産資源であるレアアース泥に高濃度で含まれる重レアアースやスカンジウムなどの有用元素を活用することにより、日本が強みとする低環境負荷技術やハイテク新素材の開発を強く後押しし、地球環境課題の解決に大きく貢献することが期待されます。

6月8日、2018年度人工知能学会全国大会(鹿児島県)で、吉村研究室(内田英明、藤井秀樹、吉村忍)による「道路交通網と電力系統の連成シミュレーション」、ならびに大澤研究室(早矢仕晃章、大澤幸生)による「データ3.0時代のデータランドスケープ」が、優秀賞をダブル受賞しました。

<受賞した研究・活動>

「データ3.0時代のデータランドスケープ」(早矢仕晃章、大澤幸生)

データを取り巻く環境、役割、価値の変化を概観し、異分野データ連携の課題の表出化から、異なる領域のデータを結合する可視化手法「データランドスケープ」を提案しました。そして、異種のデータのネットワークが作り出す構造的特徴を定量的に評価し、データの関係性を俯瞰的に分析しました。

<コメント>

この度、人工知能学会の全国大会にて優秀賞という名誉ある賞を頂きました。査読してくださった方々、選考委員の方々、オーガナイズドセッション聴講者の皆様に感謝するとともに、本研究活動を日頃から支援してくださっている専攻の先生方、研究室のメンバーに深く御礼申し上げます。AIに対する社会的な期待が高まり、データの価値や役割も一層重要となってきています。データ・AI技術・人間の相互作用に基づくデータの価値発見によるイノベーションの場である「データ市場」と、それを支援する技術が必要です。今回賞を頂いたことへの感謝を原動力とし、これからも一層研究に励んでいく所存です。今後ともよろしくお願い申し上げます。

<受賞した研究・活動>

「道路交通網と電力系統の連成シミュレーション」(内田 英明,藤井 秀樹,吉村 忍)

電気自動車を介して電力系統と交通網の間に生じ得る相互作用に着目し、

電力・交通の2つのシミュレータを連成させるモデルを開発しました。

また、都市スケールの数値解析により電圧不安定化等の現象を再現しました。

<コメント>

この度は、人工知能学会の全国大会にて優秀賞を頂き誠にありがとうございます。

発表を行ったオーガナイズドセッションでは幅広い背景を持った発表者・聴講者が集まっており、

活発な議論のなかで本テーマにおいても更なる発展の可能性を確信しました。

今回の受賞を励みに、引き続き研究活動に邁進していく所存です。

最後になりますが、研究に対し多くの示唆を頂きました共著の先生方、発表の際に議論を深めて頂いた皆様に感謝致します。

2平米以下のソーラーパネルとGPSを搭載したボートをマキノ町サニービーチと竹生島の約20kmの往復コースで自律航行させるびわ湖クルーレス・ソーラーボート大会において、工学系研究科システム創成学専攻・精密工学専攻と新領域創成科学研究科海洋技術環境学専攻の大学院生を中心としたチームが優勝しました。チームはシステム創成学専攻の演習授業でボートを設計・製作し、船型性能水槽、相模湖や手賀沼で練習を重ね、チーム一丸でレースに臨みました。酷暑のなか、8月15日の初日には伴走する漁船と激突してボートが大破するアクシデントに見舞われながらも、湖上で修理を完遂し、レースを再開、26日のレースでも見事な走りをみせて優勝することができました。当活動は、システム創成学専攻特別演習における活動です。進学される学生の皆さんは、ぜひ参加を検討ください。

ソーラーボートプロジェクトチーム:

工学系研究科

システム創成学専攻

パクサンギュ M1 北澤研

李越 M1 北澤研

周金鑫 D1 北澤研

韓天盛 M1 高橋研

邵思怡 M1 高橋研

古田泰之 M1 高橋研

精密工学専攻

徐欣雨 M1 金研

新領域創成科学研究科

海洋技術環境学専攻

十文字拓也 M1 村山研

土橋直己 M1 尾崎研

佐藤淳之 M1 高木研

豊田洋介 M1 平林研

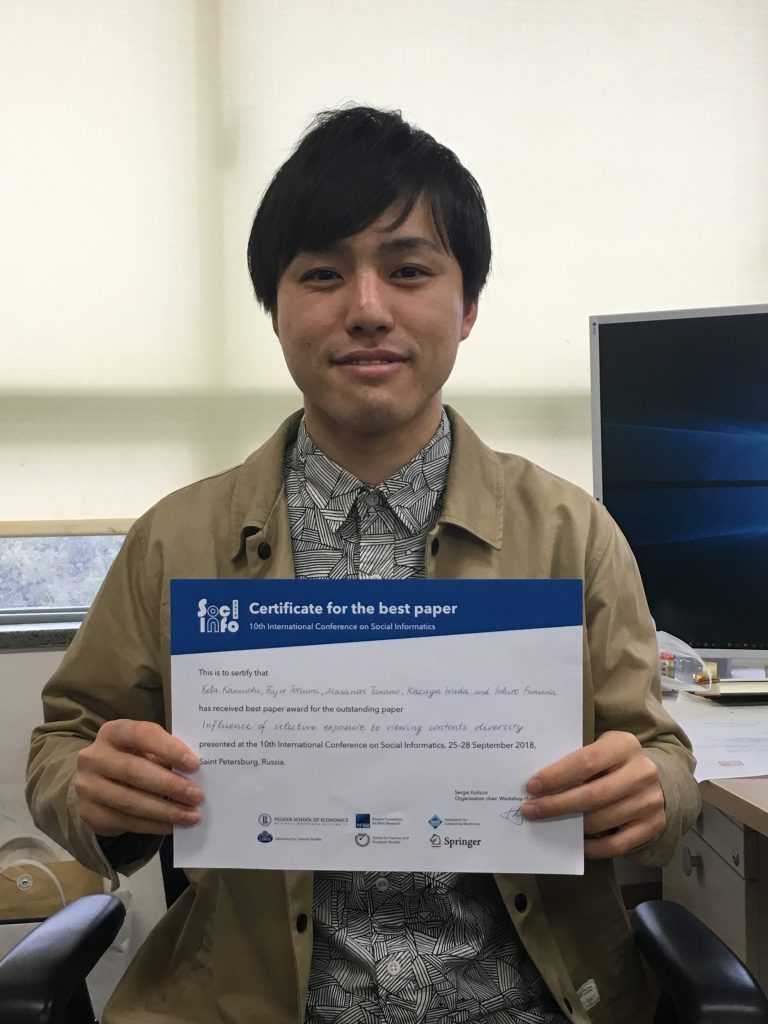

9月28日、当専攻修士課程2年(当時)の垣内弘太さんが、The 10th International Conference on Social Informatics (SocInfo) 2018(於:ロシア サンクトペテルブルク)においてBest Paper賞を受賞しました。本賞は、同大会において、最も優秀な論文に与えられる賞です.

<受賞した研究・活動>

講演タイトル:”Influence of Selective Exposure to Viewing Contents Diversity”

膨大な量のメディアコンテンツにアクセス可能である今、私達は日々パーソナライズされたコンテンツを消費しています。そのようなパーソナライゼーションにより、私達の消費するコンテンツの多様性は減少し、社会における分断・分極につながる恐れがあります。そこで、ユーザが消費するコンテンツの多様性が時間とともにどう変化するかを調査することは重要です。本研究では、まず、ユーザの消費コンテンツの多様性が時間とともにどう変化するかを測定・分析するためのフレームワークを提案しました。提案フレームワークにおいては、”多様性”の再定義を行い、コンテンツの多様性を測定するための指標を導入しています。そして次に、提案フレームワークを用いて、選択的接触と消費コンテンツの多様性の変化の関係の分析、ならびにどのような要因によりユーザの消費コンテンツの多様性は増大するのかの調査を行いました。その結果、外部からの影響がない環境下では、ミクロな視点で見るとユーザの消費コンテンツの多様性は減少するが、一方マクロな視点で見ると多様性は増加することがわかりました。これは、社会における分断・分極が起こりにくくなることを示唆します。また、複数のカテゴリにまたがるようなコンテンツを消費することで、その後の消費コンテンツの多様性が増大することを明らかにしました。

<受賞者のコメント>

会議に採択されるだけでなく、Best Paperの賞までいただけたのは非常に光栄です。これからも、この結果に満足することなく研究を続けていきたいと思います。

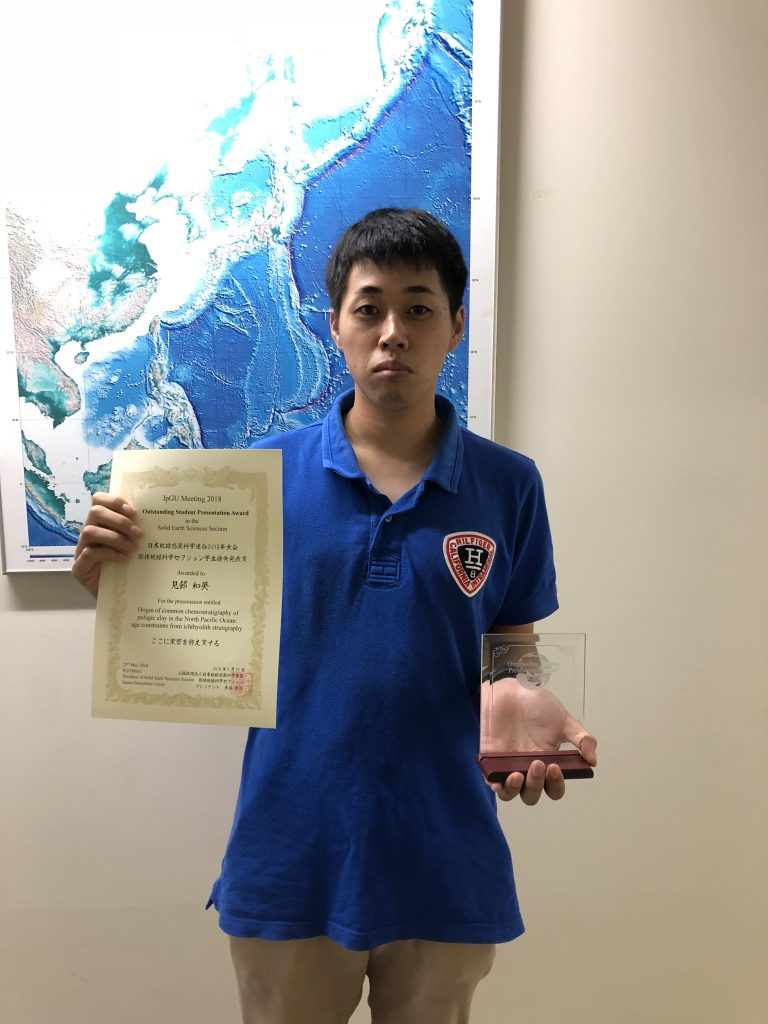

7月10日、当専攻博士課程1年(当時)の見邨和英さんが、日本地球惑星科学連合 2018年連合大会 固体地球科学セクションにて、学生優秀発表賞を受賞しました。本賞は、日本最大の地球科学関連学会である日本地球惑星科学連合大会において、優秀な発表を行った学生に与えられる賞です。

日本地球惑星科学連合 2018年連合大会 学生優秀発表賞受賞者のページ(

http://www.jpgu.org/awards/ospa.html)

<受賞した研究・活動>

”Origin of common chemostratigraphy of pelagic clay in the North Pacific Ocean: age constraints from ichthyolith stratigraph”

<受賞者のコメント>

レアアースを高濃度で含む海底資源「レアアース泥」の成因・分布を完全解明すべく、今後も研究に励みます。

7月26日、当専攻

和泉研究室4年生(工学部システム創成学科SDMコース)の平野正徳さんが,2018年度人工知能学会全国大会(第32回)にて、学生奨励賞を受賞しました。本賞は人工知能学会全国大会で優秀な発表を行った学生を表彰する賞です。

2018年度人工知能学会全国大会(第32回)学生奨励賞

https://www.ai-gakkai.or.jp/jsai2018/

https://www.ai-gakkai.or.jp/about/award/jsai_award-conf-s/#CONFERENCE_S

<受賞した研究・活動>

”Effects Analysis of CAR Regulations on Financial Markets using Artificial Market Simulations”

金融市場における自己資本比率規制という規制が市場にどのような影響を与えるのかということについて、

人工市場シミュレーションを使用して研究し,市場への不安定化効果についての検証を行っています。

<受賞者のコメント>

今回、人工知能学会全国大会という非常に大きな会議で学生奨励賞に選出いただき、大変光栄であります。

これからも引き続き頑張りたいと思います。

-1024x768.jpeg)

また、当専攻田中えりかさん(当専攻博士課程2年)が、第35回希土類討論会学生講演賞を受賞しました。本賞は,日本希土類学会が主催する希土類討論会において、優れた学生講演を顕彰する賞です.

<受賞した研究・活動>

南鳥島レアアース泥の化学層序:レアアース濃集機構に対する示唆

<受賞者のコメント>

様々な分野の研究者の方々が集まる中で、高い評価を頂けたことは大きな自信となりました。今回の結果を励みに今後も研究に邁進していく所存です。

また、当専攻田中えりかさん(当専攻博士課程2年)が、第35回希土類討論会学生講演賞を受賞しました。本賞は,日本希土類学会が主催する希土類討論会において、優れた学生講演を顕彰する賞です.

<受賞した研究・活動>

南鳥島レアアース泥の化学層序:レアアース濃集機構に対する示唆

<受賞者のコメント>

様々な分野の研究者の方々が集まる中で、高い評価を頂けたことは大きな自信となりました。今回の結果を励みに今後も研究に邁進していく所存です。

-1024x768.jpeg)