谷中さんが自然言語処理の国際ワークショップにおいてBest paper awardを受賞

8月14日、当専攻博士課程3年(当時)の谷中瞳さんが、言語学・論理学の国際サマースクールThe 30th (2018) edition of ESSLLI で開催された自然言語処理の国際ワークショップ NLP in the Era of Big Data, Deep Learning and Post Truthにて、Best paper awardを受賞しました。

ESSLLI (European Summer School in Logic, Language and Information)

http://esslli2018.folli.info/

国際ワークショップ

http://alt.qcri.org/esslli2018-nlp-era/index.php?id=workshop-programme

<受賞した研究・活動>

”Towards understanding bilingual textual entailment and similarity”

<受賞者のコメント>

今回、このような名誉ある賞を受賞でき、大変嬉しく思っています。

今回の受賞を励みに、今後よりいっそう研究に邁進していきたいと思います。

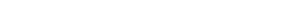

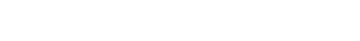

同賞は、情報に基づく複雑性理論 (Information-Based Complexity) と呼ばれる数理科学分野において重要な貢献をした35歳以下の若手研究者に授与されます。

授賞式は、2018年7月にフランス・レンヌで開催された国際会議「13th International Conference in Monte Carlo & Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing (MCQMC 2018)」において行われました。

2017 Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award

同賞は、情報に基づく複雑性理論 (Information-Based Complexity) と呼ばれる数理科学分野において重要な貢献をした35歳以下の若手研究者に授与されます。

授賞式は、2018年7月にフランス・レンヌで開催された国際会議「13th International Conference in Monte Carlo & Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing (MCQMC 2018)」において行われました。

2017 Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award

<受賞した研究・活動について>

分子触媒を利用した触媒的窒素固定反応に関する研究

<受賞理由>

アンモニアは生命維持活動に必須な人類にとって極めて重要な化合物である。20世紀初頭に工業的な合成法として「ハーバー・ボッシュ法」が開発された。この方法では、高温高圧の極めて厳しい反応条件が必要であり、人類が使用する全エネルギーのうち数%以上を使用するため、より温和な反応条件で進行する次世代型窒素固定法の開発は最重要検討課題の一つである。

本研究では、ピリジンを含むPNP型ピンサー型配位子やN-ヘテロサイクリックカルベンを含むPCP型ピンサー配位を有する窒素架橋二核モリブデン錯体を分子触媒として利用することで、常温常圧の極めて温和な反応条件での触媒的アンモニア生成反応の開発に成功した。また、窒素分子の窒素-窒素三重結合の直接的切断を鍵段階として進行する触媒反応の開発にも成功した。

本研究により、大幅な触媒活性の向上(触媒当たり8当量から最高830当量へ)に成功し、化石燃料や大規模設備を使用せずに、簡単で小規模な装置で霞(かすみ:空気と水)からアンモニア合成が実現可能であることを示した。

本成果は、省エネルギープロセスでの次世代型窒素固定法の開発実現に寄与することが期待される。

<今後の抱負・感想>

本賞を受賞させて頂けたのは研究室の皆さんはもちろんのこと、関係諸先生方のお陰だと、心より感謝致しております。今後も、アンモニアをエネルギーキャリア及び水素キャリアとして利用した「アンモニア社会」の実現を目指して研究を展開する予定です。引き続きご指導ご鞭撻をよろしくお願いします。

<受賞した研究・活動について>

分子触媒を利用した触媒的窒素固定反応に関する研究

<受賞理由>

アンモニアは生命維持活動に必須な人類にとって極めて重要な化合物である。20世紀初頭に工業的な合成法として「ハーバー・ボッシュ法」が開発された。この方法では、高温高圧の極めて厳しい反応条件が必要であり、人類が使用する全エネルギーのうち数%以上を使用するため、より温和な反応条件で進行する次世代型窒素固定法の開発は最重要検討課題の一つである。

本研究では、ピリジンを含むPNP型ピンサー型配位子やN-ヘテロサイクリックカルベンを含むPCP型ピンサー配位を有する窒素架橋二核モリブデン錯体を分子触媒として利用することで、常温常圧の極めて温和な反応条件での触媒的アンモニア生成反応の開発に成功した。また、窒素分子の窒素-窒素三重結合の直接的切断を鍵段階として進行する触媒反応の開発にも成功した。

本研究により、大幅な触媒活性の向上(触媒当たり8当量から最高830当量へ)に成功し、化石燃料や大規模設備を使用せずに、簡単で小規模な装置で霞(かすみ:空気と水)からアンモニア合成が実現可能であることを示した。

本成果は、省エネルギープロセスでの次世代型窒素固定法の開発実現に寄与することが期待される。

<今後の抱負・感想>

本賞を受賞させて頂けたのは研究室の皆さんはもちろんのこと、関係諸先生方のお陰だと、心より感謝致しております。今後も、アンモニアをエネルギーキャリア及び水素キャリアとして利用した「アンモニア社会」の実現を目指して研究を展開する予定です。引き続きご指導ご鞭撻をよろしくお願いします。  <受賞者のコメント>

今回、このような名誉ある賞を受賞でき、大変嬉しく思っています。今回の受賞を励みに、今後よりいっそう研究に邁進していきたいと思います。

<受賞者のコメント>

今回、このような名誉ある賞を受賞でき、大変嬉しく思っています。今回の受賞を励みに、今後よりいっそう研究に邁進していきたいと思います。